第1節 文字式の計算

数学は算数に比べれば、ずっと論理的で左脳的である。しかし、数学においても実践編で示したように、イメージや直観がやはり使われるべきである。文字式の指導では、イメージはどのように使われるべきであろうか。中学生がよく間違える文字式の計算例は、次のものである。

3a-a=3a 3a-a=3

右脳を使う数学なら上記の間違いは、絶対に起きない。形式的な指導に終始するために引き起こされる間違いなのである。「リンゴが3個ありました。リンゴを1個取ったら(食べたら)リンゴはいくつ残りますか。」この問いに、リンゴは3個残ると答える中学生がいるだろうか。もしいたら「世の中はそんなに甘くないぞ。3個あって1個食べても3個あまり続けるなら働く必要がなくなってしまう。もっと極端な例を出せば、3万円から1万円出しても、3万円のこり続けるなら3万円で一生生きていけることになる。」後半の間違いはもっと傑作である。「3個のリンゴからリンゴを取ったら3が残ります。」と答えているのである。3a-aという計算は、論理的には分配法則を使って

3a-a=(3-1)a=2a

と計算されている。中学生たちの問題は、計算の根拠を理解しないで(この場合は分配法則)機械的に文字式の計算を理解してしまうことなのである。たとえば、5a-2aの計算は5-2を計算して、答えにaを添えると。確かにこの計算規則は正しい。参考書もそうまとめているし、先生もそういう説明をするに違いない。生徒たちは、安易な理解を求める。生徒たちはなぜ計算できるのかを、考えようとしない。当然である。算数教育で、考えない習慣を身につけてしまったのだから。

前任校の生徒たちも、定理や公式の証明を極端に嫌がったものである。彼らは理由や証明などを説明しないで、いきなり公式を提示することを要求するのである。これに対して筑波大学の付属高校で教育実習をした友人から聞いた話によると、「先生、今提示した定理を証明してください。私たちは、証明されたもの以外を受け取ってはならないと教えられています。」付属高校の生徒の質問は決して教習生をいじめるための質問ではない。当然の要求である。土台のはっきりしないものを提示され、その土台の上に乗れといわれたら不安になるのは当然のことである。

多くの中学生たちの問題点は、イメージ、根拠、計算規則の往来が自由にできない点である。計算規則を学んでしまうと、それ以外の思考ができなくなってしまう。問題に応じて柔軟に切り替えられる頭脳を作ることが肝要である。あるいはいろいろな角度から、1つの問題を考えられるにしてやることが、重要である。多くの中学生たちは、別解を極端に嫌がる。別解を提示されると、わからなくなると多くの中学生がいう。中学生たちは、頭脳労働の経済原則に従おうとするからである。なるべく頭脳労働をを節約しようとするわけだ。考えないで済むようにしたいのである。

1つの問題に、いろいろな視点から考えられるようにしなければならない。その際に直観やイメージを働かせることが大切である。 計算規則で考えると、3a-aは3aかもしれないが、イメージで考えるとおかしいと気がつくことが大切なのである。

第2節 必要条件・十分条件・必要十分条件

この3つの条件ほど、大切な条件でありながら誤解されている条件はないような気がする。ある推理もののテレビ番組で、犯人を証明する条件として、「必要十分条件」だと叫ぶ場面がある。この場面の誤解は、十分条件であるといえば済むところなのに、それに必要を付け加えることで、条件がより強まっていると考えている点である。一般的にいえば、条件として必要十分条件より厳しいあるいは強い条件は、十分条件である。条件の強さからいえば、

十分条件≧必要十分条件≧必要条件 ──── ①

という関係が成り立つ。だが、一般的なイメージでは必要十分条件が一番厳しい条件に映るのであろう。物理学科や数学科に進学してくる学生のなかにも、残念ながら理解していない学生がいるというのが現実である。彼らの理解は、機械的な理解にとどまっている。先に条件の強さからいえばということで式を書いたが、条件に該当する対象の集合の広がりでいえば、

十分条件≦必要十分条件≦必要条件 ──── ②

という関係が成り立つ。条件が強いほど、当てはまるものが少なくなるという当然のことである。 しかし、①②が混同の原因の一つになっているようである。

必要条件、十分条件の理解は非常に重要である。これは証明、論証の基礎である。数学のすべての問題に関わっているといっても、決して過言ではない。記述式の大部分の問題が、「①必要条件から十分条件へ②必要十分条件へ」のいずれかの方法によって、あるいは両者の組み合わせによって、論証されているのである。数学教育の意義の1つは、論理そのものの仕組みを理解させることにある。したがって、必要条件や十分条件の理解は、是非ともさせなければならないのである。

はじめに書いたように、ここので指導は次のように行われている。

p →q A

が真である場合、qをpであるための必要条件、pをqであるための十分条件といい、

q →p B

も成立しているとき、pをqであるための必要十分条件、qをpであるための必要十分条件であると指導してから、必要条件であるか、十分条件であるか、必要十分条件であるかの判定法を例題によって指導するのである。たとえば例題は次のものである。

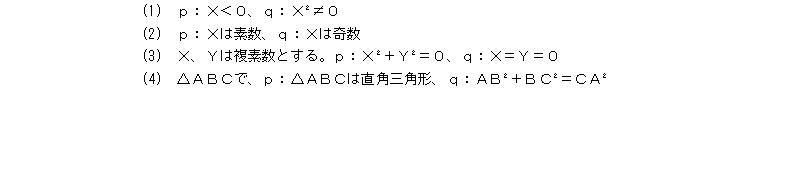

「次のp、qについてpがqであるための必要条件ならば①、十分条件ならば②、必要十分条件ならば③、必要条件でも十分条件でもないなら④として、もっとも適するものを番号で答えよ。

判定方法は、A、Bは成り立つかどうかである。たとえば、(1)はAは成り立つがBは成り立たないので、②だというわけだ。そして、全部解説した後、類題を解かせるのである。類題を何題も解かせれば、確かに判定できるようにはなるだろう。しかし、これは左脳による理解であって、右脳による理解ではない。言い換えれば、論理による理解であって、直観的理解ではない。肝要なのははなぜ必要という言葉が使われ、十分という言葉が使われるのか、ということである。

誰が考え、誰が日本語に訳したのか私は知らないが、必要条件・十分条件・必要十分条件という用語は、実によくできた用語である。学を発展させていくためには、概念装置がしっかりしているかどうかが決定的であるが、数学の概念・用語はよくできている。例えば、関数という概念だ。この概念は数学を発展させただけではなく、分析哲学に大きな影響を与えたことは、よく知られていることである。必要条件・十分条件もすばらしい用語の1つだ。だから、普段から右脳を使う習慣のある生徒は、先の定義や判定法だけの説明で、直観的に理解できるであろう。だが、現在の教育によってほとんどの生徒は左脳化してしまっているので、理解できないのである。だから、イメージがわくように指導者が工夫してやらなければならない。私は、次のような比喩を必ず入れる。

「結婚相手の条件

① 高収入(年収1000万円以上)

② 身長180cm以上

③ ルックスがいい。

④ 性格がいい

以上全部の条件がそろった場合、結婚するというなら4つの条件を全部あわせたものが、必要十分条件です。そして、1つ1つは必要条件です。また、3つ以下でも必要条件です。さらにその4つに次の条件

⑤ 趣味が一致する

⑥ 爺婆抜きである。

などが付け加えられれば十分条件ということにならないかい。」

この例はあくまで比喩である。そこでもっと正確にイメージを掴むために次の例にはいる。

「p:偶数、q:6の倍数

pはqであるための必要条件である。なぜなら奇数では、6の倍数であることはできないからだ。6の倍数であるためには、偶数であることが必要なのです。だが、偶数という条件だけで十分かといえば、十分ではないですね。例えば、4は偶数だけど6の倍数ではない。6の倍数であるためには、もう一つ条件が必要です。それは3の倍数であるという条件です。したがって、

p:偶数 r:3の倍数 q:6の倍数

とすると、pやrはそれぞれqであための必要条件だが十分条件ではない。だが、pとrの両方がそろえば、十分だから必要十分条件ということになる。」

確かにいくつかの例を説明しても、なかなかイメージはつかめるものではない。しかし、イメージをつかんでいるかどうかは、決定的なことなので時間をかけても理解させるべきである。一度理解してしまえば、それ以降の数学理解が理解していないよりはすんなりとするはずである。

第5章 歴史的論理的

ここでは、教材はどういう順番で並べられ構成されるべきであるかという問題について意見を述べてみたい。スプートニクショックやガガーリンショックで、アメリカが数学教育の現代化ということに取り組んだことがあった。その中の論争に、教材は歴史的に並べられるべきであるか、演繹的に並べられるべきか、ということがあった。現代化という運動のなかには、数学教育の効率を上げるためには、今までの歴史的に並べた構成から演繹的な構成に変えるべきだ、という意見があった。私が高校生の頃、初めてこの論争を聞いたとき、どちらかというと演繹的な再構成の方が正しいのではないかと考えていたが、この論考を考えるようになってからは、教材は歴史的な発展に即して語られるべきであると、考えるようになった。以下その理由を述べてみよう。

歴史的な数学の発展は、具体的なものから普遍的なものへの発展である。演繹的構成は、これを逆にして普遍的なものから具体的なものを導き出す構成である。マルクスは具体的なものから出発し、抽象していくことによって普遍的なものを導く方法を下向法、抽象的なものから具体的なものへの旅立ちを上向法と呼んだが、この用語を借りれば、教科書の構成は上向法的であるべきか、下向法的であるべきかということになる。いずれの方法についても、普遍的なものと具体的なものとの結合がある。我々の用語法では、内容(直観)と形式の結合がある。両者の違いは、論理から出発するのか、直観から出発するのかということである。

両者共に大事な方法であることは、疑いのないことである。しかし、右脳を鍛えるという観点から考えるならば、歴史的な発展にしたがうべきであると思う。数学史や科学史の発展は、直観から出発して抽象的なものを見いだしてきた。ある程度発展した段階で、演繹的構成が可能になるのである。ユーグリットが幾何学を体系化するまでには、かなりの研究の蓄積があったのである。学の発展は「具体から普遍へ、普遍から具体へ」という順番で行われているのだから、教育もこの順番で行うべきである。つまり直観からの出発ということだ。というのは演繹的方法は、はじめの内は抽象的で具体的なものが入っていない。つまり純粋な形式になってしまっている。それに対して、「具体から普遍」への方法は、具体的なものを最後まで維持し続ける。というのは、後で詳論するように抽象化は決して具体の捨象ではなく、具体の括弧入れなのである。普遍は干からびた普遍でなく、ヘゲールがいう具体的普遍でなければならない。

はじめにも書いたように、幸運なことにどちらかというと現在の教科書は歴史的な発展の順に即して記述されている。例えば、三角関数の指導はいきなり単位円の定義から出発して、角度が90度未満では三角比に一致するということを示す指導方法もあったわけだが、教科書は三角比を勉強してからそれを普遍化し三角関数に入る、という構成を取っている。中学1年生における正負の計算の章も、非常によく構成されている。はじめは、5-2は5引く2であった。ところが負の数を勉強すると、

5-2=5+(-2)

というように、引き算を足し算に直せることがわかる。そこで数学の世界から引き算を追放して、すべては足し算であると考え、5-2は5+(-2)の赤字部分を省略したもので5マイナス2と解釈し直すのである。5引く2が5マイナス2へとアウフヘーベンされるのである。具体的なものから論理的なものへと記述されている。

しかし、三角関数にしても今の5マイナス2にしても、背景には三角比と5引く2がそれぞれあるのでなければならない。つまり形式となった入れ物に、いつでも意味充当ないしは直観充当がなされるのでなければならない。指導者は、一度抽象的な世界にはいると、抽象的なまま指導を続けてしまう傾向がある。ここに大きな問題点があるのである。指導者は、常に普遍的なものと具体的なものを往復しなければならないのである。

第6章 数学と物理

ここでは、数学は得意であるのに、物理はまったくだめという人がなぜいるのかということを考えてみたい。おそらく文系の人から見ると、物理も数学は同じように見えるのではないだろか。少なくとも物理の得意であった私には、数学も物理も同じ様なものだった。ところが不思議なもので、数学は非常に得意であるのに物理は苦手でどうしようもないという人がいるのである。私の推測では、物理は苦手であるというタイプは論理的なタイプすなわち左脳的なタイプの人なのではないだろうか。数式操作や論理的推論は得意なのであるが、イメージや直観を使って考えることが比較的苦手なのではないだろうか。物理の得意な人は、傾向としては右脳タイプの人が多いのではないか。つまり数学が得意な人は、左脳タイプと右脳タイプというように、左右両方に分布しているのに対して、物理が得意な人は、右寄りに分布しているのではないか、ということだ。以上の推論の根拠は、物理学者が例外なく、記号操作のなかに潜むイメージの大切さを強調するからである。しかし、今いったことはあくまで傾向としていえることであって、物理学者のなかにも論理的なタイプの人もいるのである。また、論理的なタイプの数学者にしても直観を大切にしていることは、いろいろな数学者が直観の大切さを説いていることからわかる。

ただ一つだけいえることがある。直観を協同させない純粋に論理的なタイプの人は、物理には向かないということだ。理論物理であったとしてもである。というのは物理の対象は、自然であり現実であるからである。理論物理学者は、論理を駆使するにしても常にそれを自然から検証させて、自然がNOといえば、自分の論理を引き下げる人でなければならないからである。超相対性理論の信奉者たちは、こう考える。「光速より速い物理現象がないと考えるのは、不自然だ。だから光速より速い物理現象を仮定してみようという。そして、過去にいくことさえ可能だと、主張するのである。」これは本末転倒の考え方である。アインシュタインが光速を越える自然現象がないと仮定したのは、そう仮定すると自然現象がうまく説明できるからなのである。はじめに原理や方程式があるのではない。物理学者の絶対的にして侵すことのできない前提は自然である。

第7章 概念装置の検証

新しい運動が成功するのかしないのかは、提唱者の概念装置がしっかりしたものであるかどうかにかかわっている。概念装置は、土台または基礎工事に相当するものだからである。直観、具体的普遍、形式と内容などの概念装置について検証してみることにしよう。

私が直観という言葉に託している意味は広く深い。例えば、この直観のなかにはカントのいう「感性的直観」という意味も入っているし、フッサールのいう「本質直観」という意味も含まれている、というように。先の例で示した半分のお饅頭や半分のミカンは、「感性的直観」すなわち感覚の例になる。割合や速さのところで書いた類推的直観は、「本質直観」の例である。さらにこの直観のなかに私は、勘や直感のような内容も含めて考えたい。さらに直観のなかには、必ずしも具体的なものでない第2章の実践編で示した模式図のようなものも含めて考えてみたいのである。模式図は、半分はイメージでありながら半分は論理的である。以上のように、私が直観と呼んでいるものは非常に幅が広いのである。直観という概念のなかに、いろいろなものを含めることで柔軟して多面的な指導ができると思われるからである。

直観は、「具体的なもの」や「内容」と同義なものと考えていい。それに対して、論理は「形式」「普遍的なもの」「抽象的なもの」などと深い関連を有している。形式が意味している範囲も広い。この中には公式や定理も入っているし、普遍的なものという意味も入っている。そして、形式や普遍のなかには2通りの意味が入っている。1つは、干からびた形式や普遍であり、あるいは意味や具体を蒸留された形式や普遍であり、他の1つは内容の充実した形式や普遍である。後者の形式や普遍を「具体的普遍」(これはヘーゲルから借りた概念だ。)「内容的形式」と呼びたいと思う。 前者での形式や普遍が我々が批判しようとしている立場であり、その批判のための概念装置が後者である。

前者の干からびた普遍とは、俗に蒸留法といわれる方法で抽象した普遍のことである。鉄や鉛やすずなどは、色や形や比重などの性質が違っている。これらのすべての性質を蒸留し捨象するならば、金属一般が抽象される。抽象されるために、金属一般はすべての性質を捨て去ってしまっている。したがって、ここには何も残留していない。あるのは無である。これが干からびた普遍である。

それに対して、我々の「具体的普遍」ないしは「内容的形式」は、具体的なものを決して捨象しないので、内容豊富である。「具体的なものは常に普遍的であり、普遍的なものは常に具体的である。」(ヘーゲル) 我々の立場の抽象は、具体的なものの捨象ではなく、具体的なものの括弧入れであり、あるいは潜在化である。我々にとっての金属一般は、鉄や鉛やアルミニウムなどの諸性質を、潜在させている。金属一般は、鉄や鉛やアルミのどの諸性質をも内包しいる。

記号や式という形式のなかには、具体的な内容や意味が潜在しているのでなければならない。我々の目指す数学は、記号や式の操作をしているときに、頭脳にはイメージがありありと浮かんでいるのでなければならないのである。

第8章 公式による指導の問題点

行論の途中で予告しておいた、算数における公式よる指導の問題点を考察してみよう。

1.公式による理解は真の理解ではない。

公式による理解は、具体的なものを捨象する理解であり本当の理解ではない。この理解は先に書いた「干からびた形式」による理解である。そこにはイメージはどこにもない。公式は干からびた形式である。内容が捨象されているので、教科書の問題なら解けるであろうが、生活や科学研究などの実際的な場面ではまったく応用できない。ノーベル賞の受賞者が先進国のなかでは極端に少ないのは、公式よる指導が要因の1つなのではないだろか。算数指導の充実は、ノーベル賞の受賞者を増やすには絶対不可欠であると思われる。算数が直観数学を形成していくための基礎をなすものであるからである。我々の指導は、直観から始まり、普遍=形式へと進む指導でなければならない。そのためには、算数から公式を追放して、算数を直観化しておく必要があるのである。直観算数で十分に右脳を鍛えられた生徒には、例え数学指導が形式的な指導に終始したとしても、そこから内容を読みとることは、すなわち形式に意味充当ないしは直観充当することは、それほど難しいことではないからである。我々の運動の基本は、算数の直観化である。

2.公式は本質を隠蔽し、右脳の活動を遮断する。

公式による指導のもっとも大きな問題点は、右脳の活動を遮断することである。大事なことは、1回1回原初的な場面に戻り、かけ算になるのか、わり算になるかを考えることであるのに、公式を導入した瞬間にこの本質的な問いを隠蔽してしまう。考えなくても済む方法が公式による理解である。これは思考の経済原則にしたがっている。思考の節約である。考えなくても済むのだから児童が大歓迎するのは当然である。公式によって考えるとき、右脳は休眠状態におかれる。したがって、直観は育たない。毎回毎回右脳に、かけ算になるのかわり算になるのかと聞くことが大切なのに、公式はこの問いを遮断してしまう。車の運転が論理の領域から直観の領域に移行していくのに大切なことが、練習であり訓練であるように、算数においても訓練が大切なのに、この訓練を放棄してしまうことになるのである。訓練なしには直観は育たない。訓練は、常に毎回毎回原初的な場面に立ち返って、問うことによってなされる。公式は原初的な問いを遮断してしまう。

あとがき

私は能力が低く頭が悪いのに、小学校時代は授業以外何も勉強しなくても算数は、常にクラスでトップだった。これはたまたま私が、右脳(直観)を使う習性があったからにすぎない。ところが、中学に行き数学に変わると、1年生のときはごく平凡な成績しかとれなかった。算数ではいい成績だったのに、数学になるとだめになる生徒がいると聞いていて、私もそれなのかとがっかりしていた。しかし、2年生になり先生が替わると、突然私の数学の成績は学年でダントツのトップに躍り出るのである。(中学校始まって以来の大天才とまで2年生のときの先生は、兄にたいしていってくださったという。)私は、つい最近まで、1年生のときの先生は嫌いではなかったが、先生との相性の問題であると思っていた。しかし、右脳(直観)数学の問題意識をもつようになってからは、大きな意味が隠されていたのではないかと考えるようになった。それは、1年という時間は私の極端に右脳化されていた発想を左脳的な発想に変えていくために必要な時間であったのではないか、ということである。能力も低く、勉強も授業以外は1秒もしたことのない私が、なぜ、学年でトップになれたのであろうか。直観算数によって、右脳を使うことを習慣づけられていたためであると思われる。(しかし、数学は右脳一本ではだめで、左脳を協同させなければならない。左脳を協同させるための時間が、1年間であったのではないだろうか。)右脳を鍛えられていたため、形式から内容を読みとる独自の思考スタイルを獲得していたためであると思われるのである。

以上の個人的経験が私が右脳数学(直観数学)構想を書いた動機なのである。

一つだけ断り書きをさせていただきたい。私は医学(大脳生理学)については全くの素人なので、本稿でいっている思考方法が右脳によるものであるか確信を持っているわけではない。もしそこに問題があるとすれば、右脳と書いた部分は直観という言葉に置き換えて読んでいただければと思う。

本稿を読んで共感を持たれて方がいたら、是非とも直観算数・直観数学教育を研究し、実践されることを切に願っていることを、再度強調してまとめに代えたい。